気温は高夏の終わりから秋にかけて、なんとなくだるい、疲れが取れない、食欲がないといった不調を感じていませんか。これらの症状は「残暑バテ」と呼ばれ、長く続いた暑さや冷房の使い過ぎ、寒暖差などが原因で起こる体調不良です。残暑バテは放置すると秋バテにつながり、日常生活や仕事に大きな支障をきたす可能性があります。

本記事では、残暑バテの症状をセルフチェックする方法から、効果的な回復対策、予防法まで詳しく解説します。食事や睡眠、運動といった生活習慣の改善方法や、すぐに実践できる具体的なケア方法をご紹介しているので、つらい残暑バテから早期回復し、元気な秋を迎えるためにぜひ参考にしてください。

残暑バテとは?症状をセルフチェックして早期発見

残暑バテとは、夏の終わりから秋にかけて現れる体調不良の総称です。長期間続いた暑さや冷房による身体への負担、急激な寒暖差などが原因となって起こります。夏バテ対策を十分に行っていた人でも、残暑の時期に新たに体調を崩すケースが多く見られます。

残暑バテの特徴は、夏の疲れが蓄積した状態で秋の気候変化に身体が対応できなくなることです。この時期は台風の影響による気圧変化も重なり、自律神経の乱れがさらに深刻化しやすい環境にあります。早期発見と適切な対処により、症状の悪化を防ぐことが重要です。

残暑バテの主な症状一覧

残暑バテには様々な症状があり、人によって現れ方が異なります。最も多く見られるのは全身の倦怠感やだるさで、十分な睡眠を取っても疲れが抜けない状態が続きます。食欲不振も代表的な症状の一つで、夏場に冷たいものを摂り過ぎた影響で胃腸機能が低下していることが原因です。

その他にも頭痛、めまい、不眠、イライラ感、集中力の低下といった症状が現れることがあります。また、肌の調子が悪くなる、髪にツヤがなくなるといった美容面での影響も報告されています。これらの症状は複数組み合わさって現れることが多く、日常生活に大きな支障をきたします。

| 症状の分類 | 具体的な症状 | 程度の目安 |

|---|---|---|

| 身体症状 | 倦怠感、だるさ、頭痛、めまい | 軽度〜重度 |

| 消化器症状 | 食欲不振、胃もたれ、下痢、便秘 | 軽度〜中度 |

| 精神症状 | 不眠、イライラ、集中力低下、抑うつ感 | 軽度〜中度 |

| 美容への影響 | 肌荒れ、髪のパサつき、むくみ | 軽度〜中度 |

残暑バテと夏バテの違い

残暑バテと夏バテは似ているようで、実は発症時期や原因に違いがあります。夏バテは主に7月から8月の猛暑期に起こり、高温多湿による身体への直接的なダメージが主な原因です。一方、残暑バテは9月以降に発症し、夏の疲労蓄積に加えて秋の気候変化への適応不全が重なって起こります。

夏バテが高温による一時的な体調不良であるのに対し、残暑バテは長期的な疲労の蓄積と季節の変わり目特有の身体への負担が複合的に影響します。そのため回復にも時間がかかりやすく、適切な対策を講じないと秋バテへと移行してしまう可能性があります。残暑疲れの段階で早めの対処を行うことが重要です。

セルフチェックリスト

自分が残暑バテかどうかを判断するために、以下のチェックリストを活用してください。該当する項目が5つ以上ある場合は、残暑バテの可能性が高いと考えられます。特に「朝起きても疲れが取れない」「食欲がない日が続く」「気分が落ち込みやすい」の3つが揃っている場合は、早急な対策が必要です。

チェック項目には重要度に応じて点数を設けており、合計点数によって対策の緊急度を判断できます。10点以上の場合は生活習慣の見直しを、15点以上の場合は医療機関での相談も検討することをおすすめします。定期的にセルフチェックを行い、症状の変化を把握することが回復への第一歩となります。

| チェック項目 | 点数 | 該当する場合は✓ |

|---|---|---|

| 朝起きても疲れが取れない | 3点 | □ |

| 食欲がない日が3日以上続く | 3点 | □ |

| 頭痛やめまいがする | 2点 | □ |

| イライラしやすい | 2点 | □ |

| 夜なかなか眠れない | 2点 | □ |

| 集中力が続かない | 2点 | □ |

| 肌の調子が悪い | 1点 | □ |

| やる気が出ない | 2点 | □ |

残暑バテの原因を知って根本的な回復を目指そう

残暑バテの根本的な回復を目指すためには、まず原因を正しく理解することが重要です。残暑バテは単純な疲労ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発症します。主な原因としては、自律神経の乱れ、急激な寒暖差、長期間の冷房使用による身体への負担が挙げられます。

これらの原因を一つずつ解決していくことで、症状の改善と再発防止につながります。原因別のアプローチを取ることで、より効果的な対策を講じることができ、短期間での回復も期待できます。以下で詳しく解説する各原因を理解し、自分の症状に最も当てはまるものから対策を始めてみてください。

自律神経の乱れが引き起こす体調不良

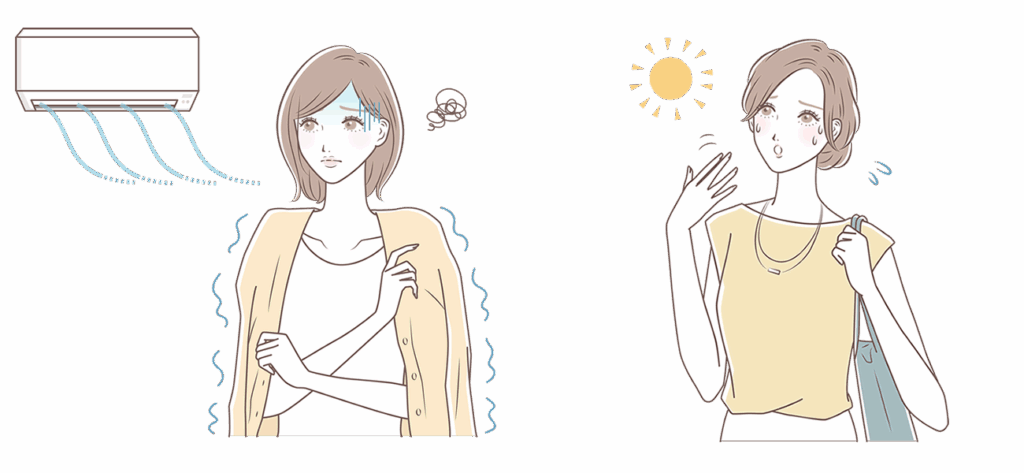

残暑バテの最も大きな原因は自律神経の乱れです。自律神経は体温調節や血圧、消化機能などをコントロールしている重要な神経系で、長期間の暑さや不規則な生活により正常な働きが阻害されます。特に夏場は冷房の効いた室内と暑い屋外を頻繁に行き来することで、自律神経に大きな負担がかかります。

自律神経が乱れると、体温調節機能が低下し、疲労感や倦怠感が現れやすくなります。また、消化器系への影響も大きく、食欲不振や胃もたれの原因にもなります。さらに、睡眠の質にも影響を与え、不眠や浅い眠りといった症状を引き起こします。

自律神経の回復には規則正しい生活リズムの確立が最も効果的です。毎日決まった時間に起床・就寝し、適度な運動と十分な休息を心がけることで、乱れた自律神経を徐々に正常な状態に戻すことができます。また、ストレス管理も重要な要素となります。

寒暖差による身体への影響

残暑の時期は日中と夜間、屋内と屋外の温度差が激しく、これが身体に大きな負担をかけます。1日の寒暖差が7度以上になると、自律神経が対応しきれずに体調不良を引き起こしやすくなります。特に9月から10月にかけては、日中は30度を超える暑さでも、夜間は20度以下まで下がることがあり、体温調節機能に過度な負担がかかります。

寒暖差による影響は血管の収縮と拡張の繰り返しにも現れます。急激な温度変化により血管が頻繁に収縮・拡張を繰り返すことで、血流が不安定になり、頭痛やめまい、肩こりといった症状が現れやすくなります。また、免疫力の低下にもつながり、風邪をひきやすくなる原因にもなります。

寒暖差対策には衣類による体温調節が有効です。薄手のカーディガンやストールを常備し、温度変化に応じて調整できるようにしておきましょう。また、朝の気温をチェックして服装を決める習慣をつけることも大切です。

冷房疲れと内臓機能の低下

長期間の冷房使用は冷房疲れを引き起こし、内臓機能の低下につながります。冷房の効いた環境に長時間いることで身体の表面が冷やされ、深部体温も下がってしまい、内臓の働きが悪くなります。特に消化器系への影響は深刻で、胃腸の動きが鈍くなることで食欲不振や消化不良を引き起こします。

また、冷たい飲み物や食べ物の摂り過ぎも内臓冷えを加速させます。夏場に習慣的に冷たいものを摂取していると、胃腸の温度が下がり、消化酵素の働きが低下します。これにより栄養の吸収効率が悪くなり、疲労回復に必要な栄養素が十分に身体に取り込まれなくなります。

内臓機能の回復には温める対策が効果的です。温かい飲み物を積極的に摂取し、腹巻きや湯たんぽを使用して腹部を温めることで内臓の働きを活性化できます。また、温かい食事を心がけ、生姜や唐辛子といった身体を温める食材を取り入れることも有効です。

残暑バテ回復のための即効性のある対策法

残暑バテからの回復には、即効性のある対策法を実践することが重要です。日常生活に無理なく取り入れられる方法を中心に、効果が実感しやすい対策をご紹介します。これらの対策は相互に関連し合っているため、複数を組み合わせて実践することでより高い効果が期待できます。

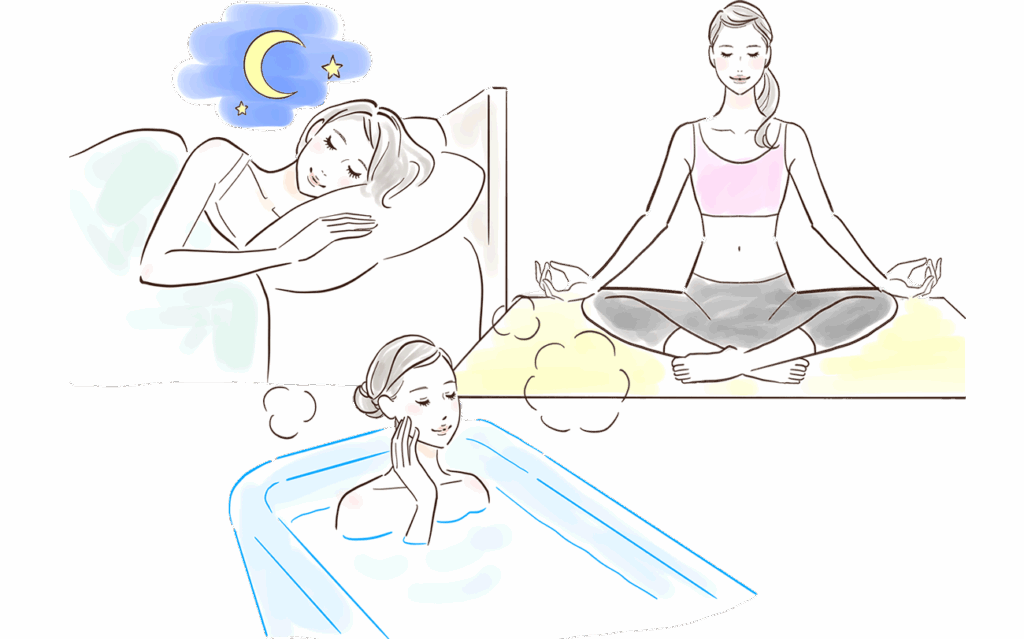

即効性のある対策の中でも、特に重要なのは入浴、睡眠、運動の3つです。これらは自律神経の調整に直接働きかけ、短期間で症状の改善を実感できる可能性があります。毎日継続することで、残暑バテの根本的な解決につながります。

効果的な入浴ケア方法で自律神経を整える

入浴は残暑バテ回復に最も効果的な対策の一つです。38〜40度のぬるめのお湯に15〜20分間ゆっくりと浸かることで、副交感神経が優位になり、自律神経のバランスが整います。熱すぎるお湯は交感神経を刺激し、逆効果になる可能性があるため注意が必要です。

入浴のタイミングも重要で、就寝の1〜2時間前に入浴することで、その後の体温低下が睡眠の質向上につながります。入浴後は身体の中から温まった状態が続くため、冷房による身体の冷えも解消されます。また、入浴剤を使用する場合は、リラックス効果のあるラベンダーやカモミールの香りがおすすめです。

コメント