花粉症のシーズンになると、鼻づまりや目のかゆみなどの不快な症状が続き、日常生活にも大きな支障をきたします。

そこで本記事では、花粉症のメカニズムや症状をわかりやすくひも解き、つらい症状を少しでもやわらげるための具体的な対策を詳しくご紹介します。マスクやフェイスカバー、空気清浄機などの外部対策から、食生活やストレス管理などのインナーケアまで幅広くカバーするので、あなたに合った花粉症の乗り切り方がきっと見つけられるでしょう。日々の生活習慣を工夫して、今シーズンはより快適に過ごしてみませんか?

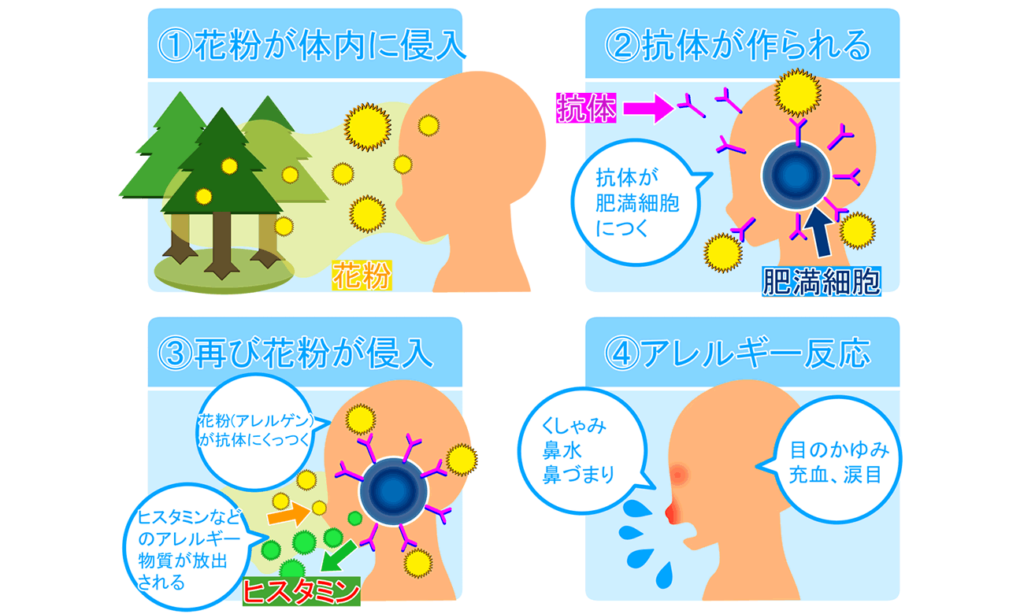

花粉症のメカニズムと症状

花粉症は、スギやヒノキなどの花粉が体内に侵入し、免疫システムがこれを異物とみなして過剰反応を起こすアレルギー疾患です。花粉に対する抗体が体内に蓄積されると、再度花粉が侵入した際に様々な症状を引き起こします。花粉症がつらいのは、アレルギー反応が長期にわたり続くため、症状が長引きやすい点が特徴です。

日本では春先に飛散が多いスギやヒノキが代表的ですが、ブタクサやヨモギ、イネ科の植物など、季節を問わず花粉症を起こす原因植物は複数あります。まずは花粉症の基本的なメカニズムを理解して、自分がどの花粉に反応しやすいのかを知ることが大切です。

なぜ花粉症は起こるのか

花粉症は、体の免疫反応が過敏になることで起こります。体内に入り込んだ花粉を有害物質と判断した免疫システムが、花粉を排除しようとして鼻水やくしゃみ、目のかゆみなどを引き起こすのです。これらの症状は本来、体を守るための防御反応ですが、日常生活に支障をきたしてしまうくらい反応が強いのが花粉症です。

また、一度に大量の花粉を浴びるだけでなく、少量でも長期間繰り返し接触すると抗体が増え、突然花粉症を発症するケースもあります。花粉症とは、まさに「慣れ」が悪い方向に進んだ状態と言えるでしょう。

代表的な症状と花粉の種類

花粉症の代表的な症状は、「三大症状」と呼ばれる鼻水・くしゃみ・鼻づまりです。さらに、目のかゆみや充血、のどの違和感、肌荒れなども多く見られます。症状の強さは個人差がありますが、いずれも花粉が原因で生じる過剰なアレルギー反応です。

スギやヒノキの花粉は春先にピークを迎えますが、他にもブタクサやヨモギ、カモガヤなど季節ごとに飛散する花粉は異なります。自分の症状がいつから始まり、室内や室外のどちらで強く出るのかを把握し、アレルゲンになる花粉の種類を予測するのも有益です。

日常生活への影響

花粉症の症状が悪化すると集中力低下や睡眠不足につながり、仕事や学業、生産性にも影響を及ぼします。さらに、鼻づまりによる口呼吸が続けば乾燥しやすくなり、のどの炎症やウイルス感染リスクも高まります。

対策をせず放置すれば、慢性的に不調を抱えることになりかねません。花粉症シーズンを少しでも快適に乗り切るために、日々の暮らしの中でどんな対策ができるのかをしっかり検討しましょう。

効果的な花粉対策方法1:外出時のポイント

外出先では、直接花粉と接触する機会が多くなるため、皮膚や粘膜をしっかりと保護することが重要です。特に花粉飛散量が多い時間帯は避け、必要に応じてマスクやフェイスカバー、メガネなどで防御しましょう。

帰宅後は衣服や髪についた花粉を払い落とし、手洗い・うがい・洗顔を徹底すると症状の軽減に役立ちます。ここでは、外出時に気をつけたいポイントを確認していきましょう。

マスクとフェイスカバーの活用

花粉症対策として欠かせないアイテムといえばマスクですが、最近では息苦しさを軽減するフェイスカバーも注目を集めています。

マスクはフィルター性能が高く、鼻や口に侵入する花粉を大幅にカットしてくれる一方、長時間着用による圧迫感が気になる方もいるでしょう。

一方でフェイスカバーは、口元にゆとりがあり息苦しさが少なく、同時に顔全体に付着する花粉もある程度ブロックしてくれます。下記のように、それぞれの特徴を理解して使い分けるのがおすすめです。

| 名称 | 特徴 | メリット |

|---|---|---|

| 不織布マスク | 高いフィルター性能 | 花粉の侵入を大幅に防ぎ、安価で手軽 |

| フェイスカバー | 軽量・息苦しさが少ない | 肌への花粉付着を抑えて、着脱も容易 |

目や鼻を守るアイテム

鼻や目まわりは花粉の侵入口になりやすいため、花粉対策用メガネやゴーグル、鼻クリームなどを活用するとよいでしょう。花粉対策メガネは顔との密着度が高く、フレームの隙間から入る花粉を減らすよう設計されています。

また、鼻の入り口にワセリンなどの保護クリームを塗ると、粘膜に花粉が付着しにくくなり、症状軽減につながります。外出時にポーチに常備しておくことで、気づいたときに手軽に対策が可能です。

外出先での行動習慣

外出前に天気予報や花粉飛散情報をチェックして、飛散量が多い時間帯(午後1時~3時、夕方6時頃)を避けるとより効果的です。どうしても外出しなければならない場合は、なるべく人混みを避け、すぐに済ませられる用事優先で行動しましょう。

さらに、コンタクトレンズ使用者は目に花粉が入りやすい点に注意し、取り外しの際には洗眼薬で花粉を洗い流しましょう。行動習慣を少し変えるだけで、花粉の影響を大きく抑えることができます。

効果的な花粉対策方法2:室内環境の整備

室内にいても、ドアや窓の開閉、洗濯物の取り込みなどで花粉が入りこみがちです。外出時の対策だけでなく、居住空間を整えることも、症状を和らげるうえで欠かせません。

花粉を持ち込まない工夫や空気清浄機・加湿器の活用により、家の中を花粉が少ない快適な空間に変えることができます。日頃の掃除習慣も重要なポイントです。

花粉を持ち込まない工夫

帰宅後に玄関先で衣服や髪の花粉を念入りにはたき落とすだけでも、室内への侵入量はかなり抑えられます。さらに、コートや帽子などを専用のスペースで保管しておけば、リビングや寝室に花粉が散らばりにくくなります。

また、ドアや窓を開ける際には一気に開放しっぱなしにせず、短時間で換気するなど工夫しましょう。花粉の飛散が多い時間帯を避けて換気すると、余分な花粉を取り込まなくてすみます。

空気清浄機や加湿器の活用

室内の花粉濃度をできるだけ低く保つためには、高性能フィルターを備えた空気清浄機を活用しましょう。HEPAフィルターなど、花粉レベルの微細粒子を除去できる機能を持つ機器がおすすめです。

また、加湿器を利用して適度な湿度を保つと、花粉やホコリが舞いにくくなり、結果的に花粉症の症状緩和に寄与します。ただし、フィルターの掃除を怠ったり水を交換しなかったりするとカビの発生源になり、かえって体に悪影響を及ぼすこともあるため注意しましょう。

洗濯や衣類の管理

花粉症シーズン中は、なるべく洗濯物を室内干しに切り替えると外からの花粉付着を抑えられます。どうしても外干ししたい場合には、取り込む前にしっかりと花粉をはたき落とすことが重要です。

静電気対策用の柔軟剤は衣類に花粉が付きにくくなるうえ、静電気による肌トラブルも軽減してくれます。衣類を選ぶ際にも洗濯しやすく、花粉を落としやすい素材を選ぶように気を付けてみてください。

効果的な花粉対策方法3:インナーケアとライフスタイル

外側からのブロックだけでなく、身体の内側から花粉に対する抵抗力を高めることも大切です。食事やサプリメント、十分な休息などの日々の生活習慣を整えることで、免疫バランスを安定させ、症状の悪化を防ぐ可能性があります。

合わせて、医療機関を受診し必要な薬や治療法を選択するのも効果的です。以下では、インナーケアに焦点をあてた日常生活上のヒントをまとめています。

食事とサプリメントで免疫力アップ

まずは腸内環境を整えることが、免疫調整において重要です。ヨーグルトや発酵食品などを習慣的に摂取し、善玉菌を増やすことでアレルギー体質の緩和が期待できます。さらに、青魚や鮭などに含まれるDHA・EPAやビタミンDは、体の炎症を抑えやすくするためおすすめです。

サプリメントでは乳酸菌やビタミンC、ルテオリンなどが含まれるものが人気です。これらを上手に取り入れることで、栄養バランスを補いつつ花粉症の防御力を高めていきましょう。

ストレス軽減と十分な休息

ストレスが溜まると自律神経の乱れから免疫力が低下し、花粉症の症状が強くなることがあります。適度な運動やリラックスできる趣味の時間をつくるなど、意識的にストレスマネジメントを行いましょう。

また、質の良い睡眠は免疫システムを正常に保つうえで欠かせません。就寝前のスマートフォン利用を控え、寝具や枕などの寝環境も整えることで、花粉の症状による睡眠不足を緩和できます。

アレルギー症状を抑える治療法

花粉症の症状がひどい場合は、耳鼻科やアレルギー科で薬物療法を検討しましょう。抗ヒスタミン薬や点鼻薬、点眼薬などを処方してもらい、自宅でも適切に使用することで症状が和らぎます。

近年ではアレルゲン免疫療法と呼ばれる治療法も注目されています。花粉エキスを舌下などから少量ずつ取り入れて体を慣らし、アレルギー反応を徐々に抑える方法です。長期的な対策として検討すると良いでしょう。

まとめ

花粉症は外出時と室内、さらに食事や生活習慣など多方面から対策することで症状の軽減が期待できます。今回ご紹介した花粉対策方法を参考に、ぜひ日々の暮らしで実践してみてください。あなたの快適な春をサポートするアイテムや工夫がきっと見つかるはずです。ぜひ、早めの準備と行動を心がけましょう!

コメント